今回の探究授業は、前回に引き続き株式会社レヴィCEO南部様からオンラインでの講演、ワークをして頂きました。

◆システム工学???

○まずシステムとは?

①多数の要素が集まっている

②要素同士が相互作用を持つ

③目的がある

ex

飛行機は?

様々な部品と人が集まり、一つ、一人では成り立たない相互作用を持ち、人を移動させて、幸せを提供するという目的がある?

教室は?

机、椅子、教卓、プロジェクター、人が集まり、相互作用を持ち、知識を得るだけではなく、新たな何かを共創しながら創造していき世界に挑戦する18才になるという目的がある?

○システム工学とは焼き鳥の串??

焼き鳥は、ネギやタンやらハツやらが一本の串に支えられて大変食べやすいように串刺しにされている。串そのものは食べられないが、多くのおいしいものを一本の焼き鳥にまとめて、食べやすいようにする。

人間の授業も、人と時間とカネとが複雑に絡み合って成り立つ。これを上手にアレンジして見事な戦略、戦術、スケジュールに仕上げて、管理していくのがシステム工学の真髄‼️

◆構造を考える⁉️

①視点を分ける

②要素に分ける、相互作用でつなげる

③視点をつなげる

④みんなで一緒にやる

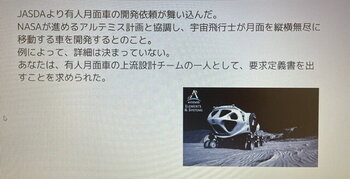

ex有人月面車をつくるとなると、どのようにシステムデザインする?

*システムの中から考えると失敗する可能性が高い⁉️システムの外から考える事が大切⁉️

システムの外とは?

月面車の目的は?宇宙飛行士の格好は?人数は?など月面車の外の事から掘り下げていく事が大切で、様々な専門家で意見を出し合っていく必要がある。中の事だけであれば、理系的な人だけで良いが、外の事から考えるとなると文系的な人が必須、、、、

なんか面白い笑笑

そう言えばロケット開発の人も理系の人より文系の人で理系が出来る人がって、、、

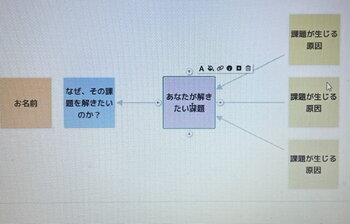

◆最後は簡単なワークを実施❣️

○テーマは自身の課題を構造化する

因数分解⁉️

これは使える笑笑

課題を構造化して、見える化して、どのように取り組めば、課題が克服出来るか?

短所課題の克服にも使えるし、長所をさらに武器にするためにも、自分の個性を爆破させる為にも使える❣️

最後のワークでストンと腑に落ちた生徒が多かった感じ❣️自分事としてしっかり聞いていた生徒達にはね笑笑

この思考は自身を成長さす為には、かなり大切なものだと再認識‼️

まずはやってみよう❣️

やればわかるさ❣️