JSSF(Japan Super Science Fair)2024に参加しました。

今年も立命館高等学校主催のJSSF(Japan Super Science Fair)に参加しました。11月2日~6日に行われ、式典や講演、各国の文化紹介などの他に、海外の生徒と日本の生徒がチームになって様々な科学の課題にチャレンジする取組みや、研究の口頭発表・ポスターセッションなど多様な取組みが企画され、参加した生徒が一体となって楽しい5日間を過ごしました。

閉会式で立命館高等学校東谷校長先生から修了証を受け取る本校生徒

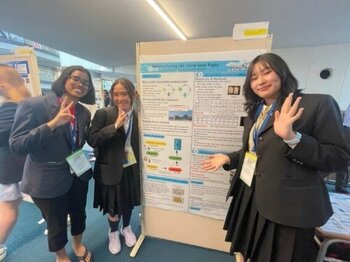

本校からは高校2年生の4名が参加しました。JSSFは伝統的に生徒達が主体となり、運営を行います。生徒実行委員会に立候補し選ばれた生徒達が早い段階からテーマを決め、海外校と日本校の生徒間のより良い交流を目指した様々な企画を検討していきます。昨年度から、この生徒実行委員会のメンバーとして、本校の生徒も参加しています。今年は高校2年生の朝岡さんと佐野さんが実行委員会のメンバーとなり、5日間、立命館高校の生徒の皆さんと協力してJSSFの企画や運営をやり遂げました。また、2人が進めてきた研究(古紙をエネルギーに変える方法の探究)について、ポスターセッションで発表しました。

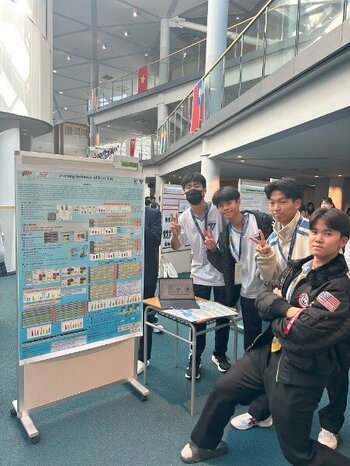

ポスターセッションで発表したシンガポール国立大学附属数理学校(NUSH)の生徒との様子

ポスターセッションで発表したシンガポール国立大学附属数理学校(NUSH)の生徒との様子

さらに、本年度は高校2年生の5名の本校生徒が立命館高校主催の国際共同研究プロジェクト(ICRP)にも参加しています。そのうちの2名の麻植さんと荘保さんが、JSSFで台湾の生徒とともに国際共同研究について口頭発表し、さらに、ポスターセッションにも参加しました。

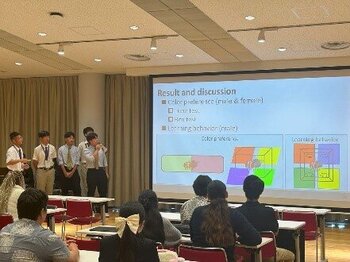

台湾の高雄市立高雄高級中学(KSHS)の生徒との国際共同研究の口頭発表の様子

台湾の高雄市立高雄高級中学(KSHS)の生徒との国際共同研究の口頭発表の様子

台湾の高雄市立高雄高級中学(KSHS)の生徒とのポスターセッションの様子

台湾の高雄市立高雄高級中学(Kaohsiung Municipal Kaohsiung Senior High School)はJSSFの常連校です。今年度の研究テーマは「ショウジョウバエの学習行動」という、生物実験を中心にしたものです。ショウジョウバエの色の好みや学習効果などを実験で確かめています。本校の生徒達は自校の教員だけではなく、台湾の研究指導教員とも積極的にコミュニケーションをとり、「分散分析」など本格的な研究でよく用いられる実験結果の統計分析方法を学び、共同研究に取組みました。この共同研究は来年1月に予定されている国際共同研究フェア(オンラインで開催)まで続きますが、今回はかなり完成度の高い発表でした。麻植さんと荘保さんは、発表本番ではメモなど見ることもなく、英語で堂々と話してくれました。

ポスターセッションでも台湾の生徒ともに熱心に他校の生徒や先生方に研究について話をしました。このポスターセッションの日には、文部科学省の皆さまや総長などの立命館学園の方々も立命館高校に訪問され、彼らのポスター発表を聞いてくださいました。

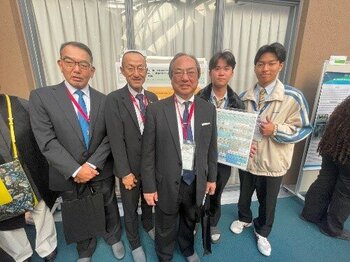

写真中央から左に仲谷善雄立命館総長、久野一貫教育担当常務理事、志方専務理事と本校生徒です

初芝立命館は、昨年度からオンラインによる国際共同研究プロジェクトに取り組んでいます。英語で行う、研究テーマ、仮説、実験や制作・調査の方法、結果の分析・考察、発表資料の作成や発表準備に取り組むプロセスは大変です。さらに、海外の学校とは1年間のスケジュールも異なり、例えば初立で定期考査が終わっていよいよ本格的に研究に取り組めると思ったら、共同研究の相手校は長期休みに入って、ミーティングができないということもありました。実際にはとてもチャレンジングな側面もあるプロジェクトですが、本校生徒は昨年も今年もとても頑張って取組んでいます。この経験は、大学に進学すると同時に役立つだけでなく、言葉や文化の異なる人々と協力していくことの大切さも学ぶことになり、本当に貴重な学びの機会になります。

本校のSSHの探究活動では、今後も世界の生徒とともに未来を考える取組みを強化していきます!