2024年度 SSH実践報告会を行いました。

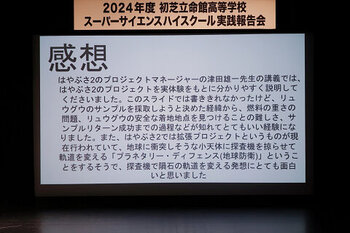

3月10日(月)、フェニーチェ堺において「2024年度 初芝立命館高等学校 スーパーサイエンスハイスクール 実践報告会」を開催しました。本報告会では、SSH(スーパーサイエンスハイスクール)における本校の取組みの実践成果を、運営指導委員、教育関係者、課題研究協力者、保護者、生徒の皆さんに向けて報告しました。

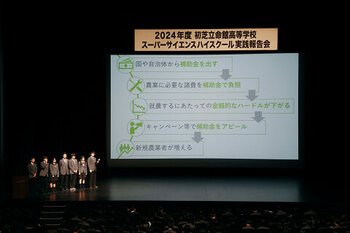

まず、高校1年生が取り組む総合探究(STEAMSⅠ)の「堺 Well-being Project」における発表が行われました。このプロジェクトでは、「私たちの学校がある堺を、一人ひとりが住みよいまちにする」という目標のもと、生徒たちが各グループですぐに答えの見つからない課題を発見し、主体的な活動を通して、協働的かつ協創的な課題解決策を検討してきました。今回は、代表グループが「次世代に繋がる農業の促進」というテーマで発表を行いました。今後、このグループには、堺のみならず、他地域にも視野を広げ、農業の促進について、さらに深く考察してほしいと考えています。

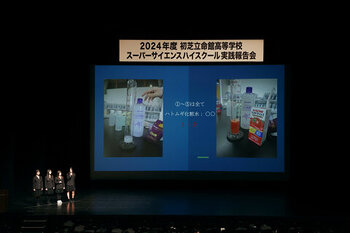

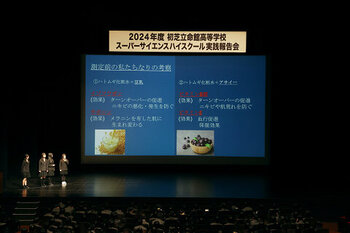

次に、高2の立命館理系コースの課題研究の代表グループが、「食べ物から世界一のパックを作り出そう!」というテーマで課題研究の発表を行いました。発表では、肌質の多様性(普通肌、乾燥肌、内部乾燥肌など)を考慮すると、現段階では「最強のパック」を一種類に絞り込むことは難しいとの結論が示されました。この発表を通して、課題研究には明確な正解・不正解が存在せず、試行錯誤の過程こそが重要であることを改めて認識しました。今後も、生徒たちが主体的に課題研究に取り組んでくれることを期待しています。

また、本校では、グローバルな視野から持続可能な社会の創造に貢献する科学技術の役割を検討する課題研究、総合知を活用した文理融合の視点から課題解決策を検討・実践する国際共同研究を進めていきたいと考えています。

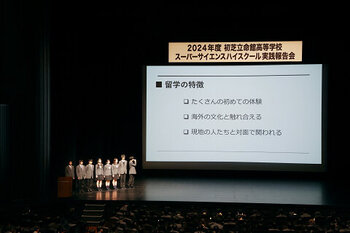

そこで、高校1年生の派遣生徒8名が、パース近郊でSSHオーストラリア研修を実施しました。事前学習や研修の成果を英語で発表するプレゼンテーションなど、充実したプログラムが行われました。研修の成果を詳しくご覧になりたい方は、SSH Newsletter vol.4(本校SSHサイエンス教育ページ掲載)をご覧ください。

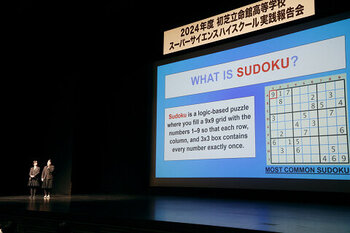

さらに、国際共同研究の成果発表も行われました。立命館高等学校が主催するICR(国際共同研究)プロジェクトでは、約7カ月間にわたり、カンボジアの学校の生徒たちと数学分野で「数独(数学パズル)の発展」に関する共同研究に取り組みました。高校2年生のアドバンスト英数コースの2名が、オンラインで英語を用いて研究成果を今年1月に発表しました。この研究成果の詳細につきましては、SSH Newsletter vol.6 をご覧ください。

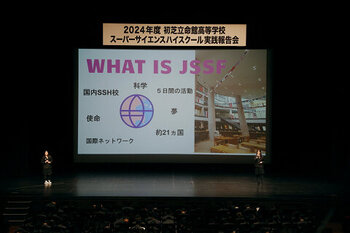

また、1月の国際共同研究フェアに加え、毎年11月に立命館高等学校で開催されるJSSF(ジャパンスーパーサイエンスフェア)においても、アドバンスト英数コースの高校2年生3名が、国際共同研究の成果である「ショウジョウバエの学習行動」について英語で発表しました。彼らは夏休み期間中に台湾研修に参加し、高雄市立高雄高級中学の生徒たちと交流を深め、研究を重ねました。参加した生徒からは「このような機会を活かさない手はない」という積極的な言葉が聞かれ、私たちも全く同感です。この発表後には、国際共同研究で大変お世話になった高雄高級中学のLeo先生より、様々なことに挑戦する重要性について、心温まるビデオレターを頂戴いたしました。この研究成果の詳細につきましては、SSH Newsletter vol.5・6 をご覧ください。

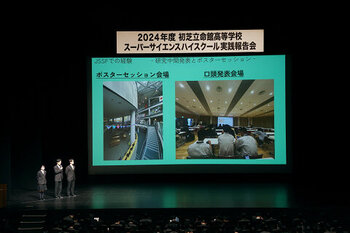

実践報告会の前半の締めくくりとして、毎年11月に立命館高等学校で開催されるJSSF(ジャパンスーパーサイエンスフェア)での活動報告がありました。立命館高校の生徒とともに実行委員として活躍した本校の立命館コース高校2年生2名が、世界には多様な国と文化がある中で、互いを理解し、積極的にコミュニケーションを図ることの大切さを語ってくれました。英語が流暢でなくても、相手に伝えようと努力する姿勢が重要であるという言葉は、私たちに深い感銘を与えました。このJSSFの詳細につきましては、SSH Newsletter vol.5 をご覧ください。

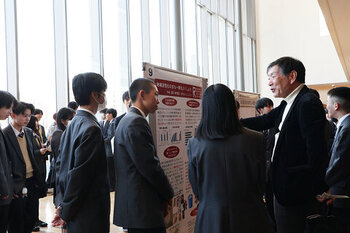

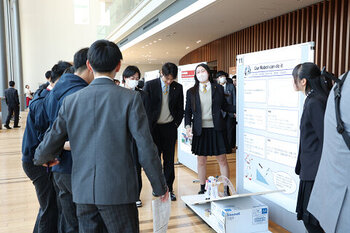

ここで、本校の取り組みを運営指導委員、教育関係者、課題研究協力者、保護者、生徒の皆様に知っていただくため、高校1年生による総合探究「堺 Well-being Project」のポスター発表や高校2年生による課題研究のポスター発表、研修旅行の動画上映などを行いました。

ポスター発表等が終わり、実践報告会後半の冒頭では、本校中学2年生による「創造性の育成塾」参加報告がありました。なんと、今年度は、大阪府下の中学生でただ一人、選考を通過しました。「創造性の育成塾」は、日本の科学技術を牽引する青少年の育成を目的とし、東京大学で5日間にわたり開催される夏期合宿です。ノーベル賞受賞者の先生方をはじめ、第一線で活躍されている先生方から直接指導を受けられるという、大変貴重な機会について、熱意あふれる発表がありました。

実践報告会のフィナーレを飾るのは、立命館コース高校3年生による発表です。彼女は、本校がSSH指定を受ける前の昨年度、JSSF実行委員として参加しました。その経験を活かし、様々な発表会で「子どもの嗜好性に合ったぬか漬けの開発を目指して」というテーマで研究成果を発表してきました。ポスター発表では、失敗しても何度でも挑戦できること、諦めない気持ちの大切さ、そして関係者への感謝の気持ちを持って取り組んだことなどを語ってくれました。彼女は4月から立命館大学に進学します。初立での学びを糧に、大学でも様々なことにチャレンジしてくれることでしょう。

参観された方々からは、「思っていたよりもずっとレベルが高くて驚いた」、「堺を何とかしたいという熱意に感銘を受けた」など、大変嬉しい感想をいただきました。また、「初立らしいSSHに仕上げていってほしい」という励ましのお言葉もいただきました。今回の経験を糧に、本校の生徒たちが多岐にわたる分野に挑戦し、探究活動や課題研究をさらに発展させてくれることを期待しています。

本事業にご協力、ご支援くださった関係者の皆様に、心より感謝申し上げます。誠にありがとうございました。